新冠肺炎全球累计确诊数就这样破了2000万,唯一可能给人希望的消息是,疫苗研发的态势不错。根据世界卫生组织7月31日发布的消息,全球160多种正在研发的疫苗中,有6种已进入III期临床试验;8月11日,普京宣布俄罗斯首个新冠疫苗注册。

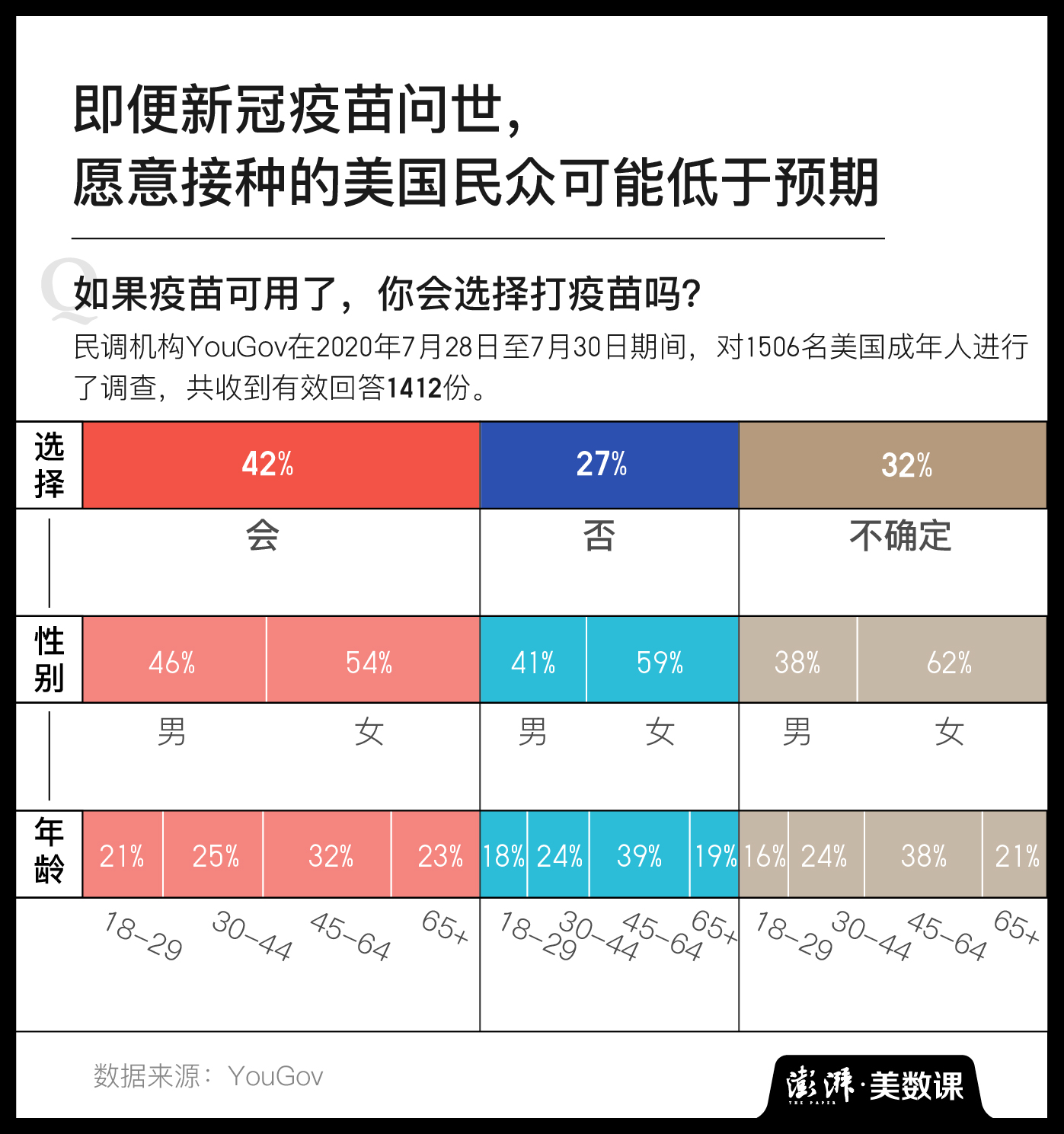

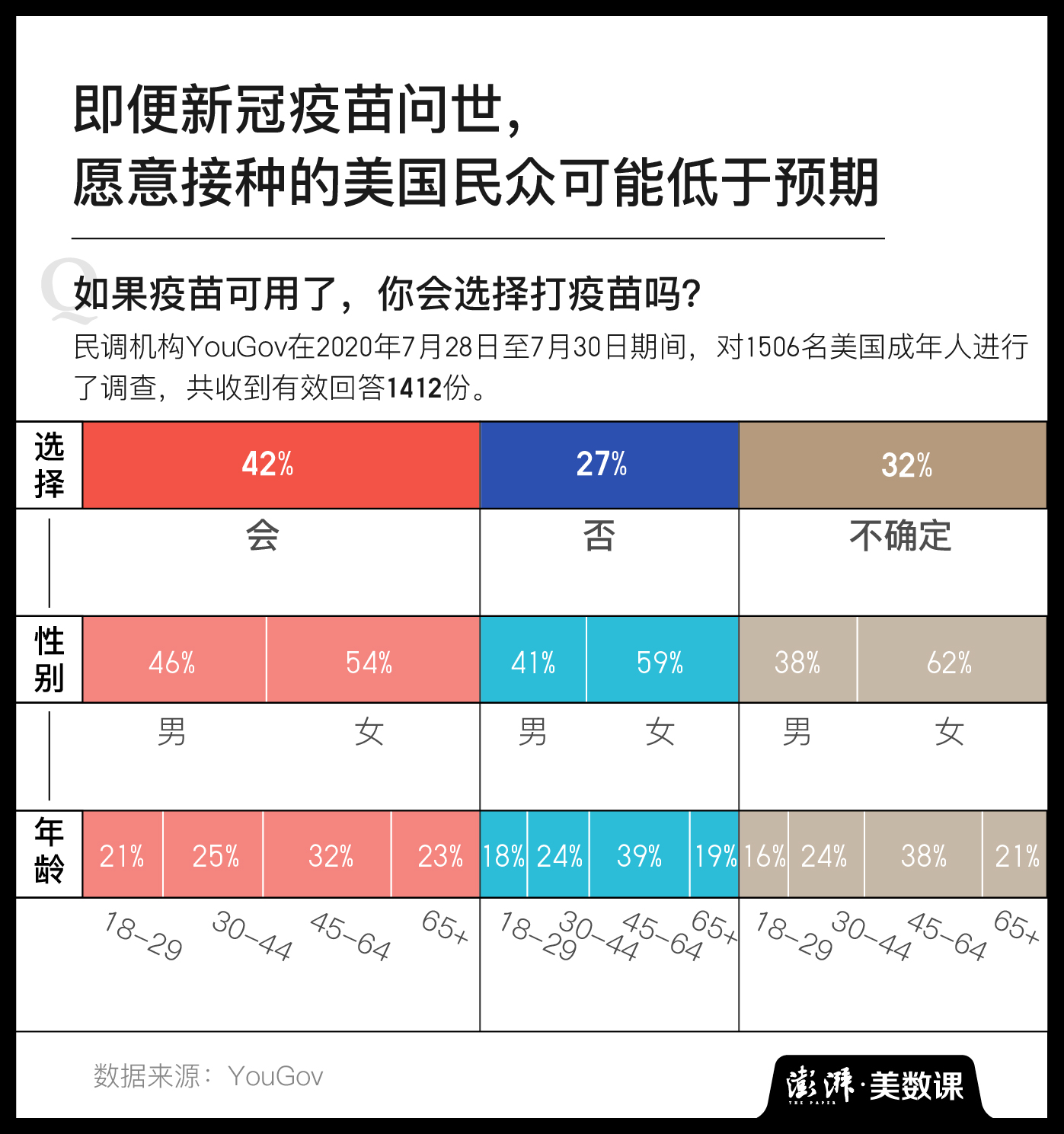

但并非所有人都能从中获得安慰。有人已明确表示,即便新冠疫苗真的问世,也不会接种,另有一些人则持犹疑态度。全球民调机构YouGov近期对美国民众的调查显示,明确表示会接种新冠疫苗的人仅占42%。

一些欧洲人也在民调中,表达了拒绝接种或不确定是否接种的态度,这一群体的比例和美国的这份民调十分接近。

一个形象的名词——“疫苗犹豫(vaccine hesitancy)”——专门用来概括这些不支持疫苗或暧昧不明的态度,比如全盘否定疫苗、延迟接种疫苗、接受疫苗但心怀疑虑或只接受注射部分疫苗。

人们对新冠疫苗犹豫的最直接原因,或许是研发流程上的超速行为。比如美国生物技术公司Moderna直接跳过动物试验,启动了人体临床试验。不少研究机构则直接将临床试验的第一阶段和第二阶段合并进行。人们担心这些操作可能会带来一些安全风险。

但对技术的不信任,通常并非人们拒绝疫苗的唯一原因。

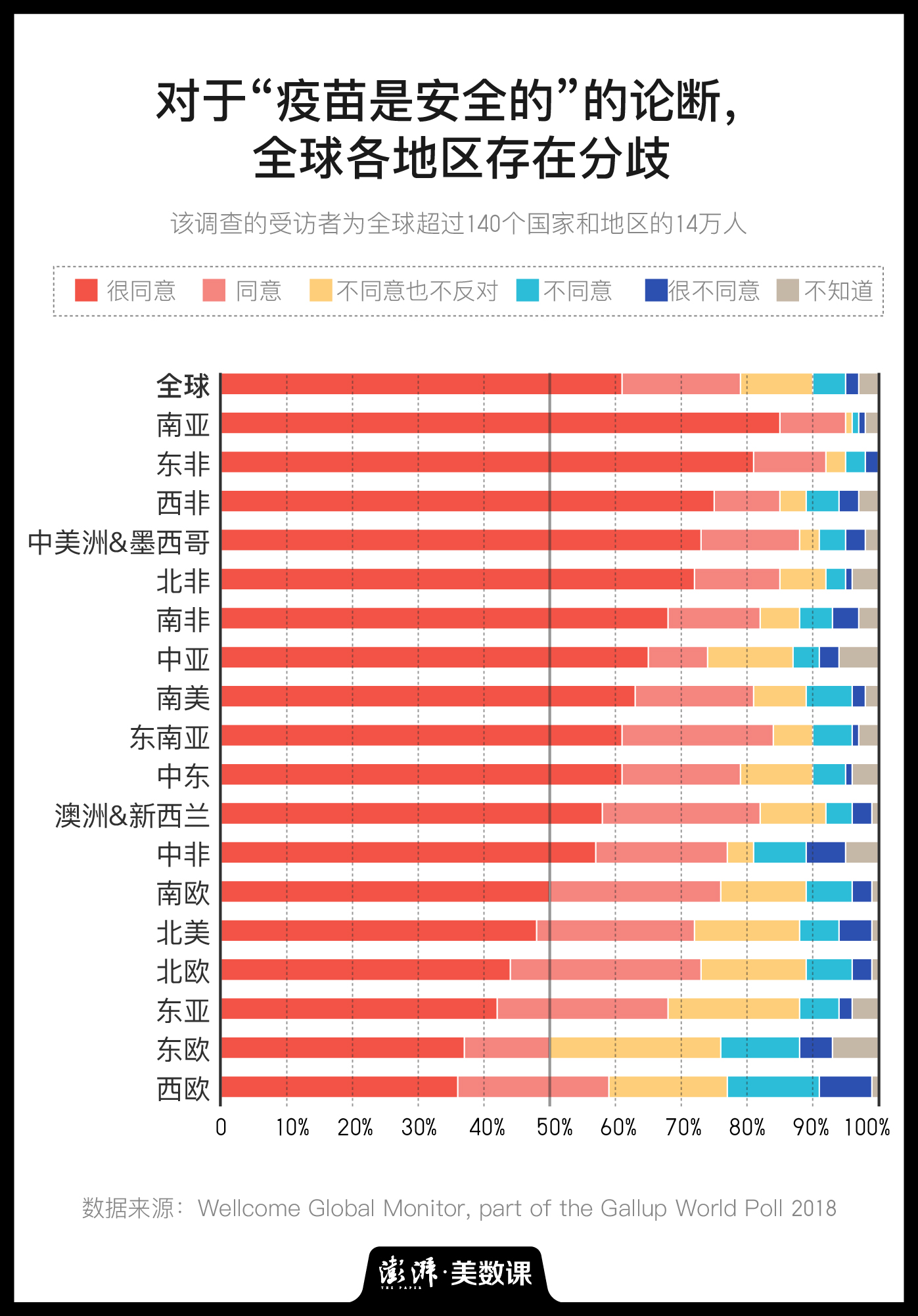

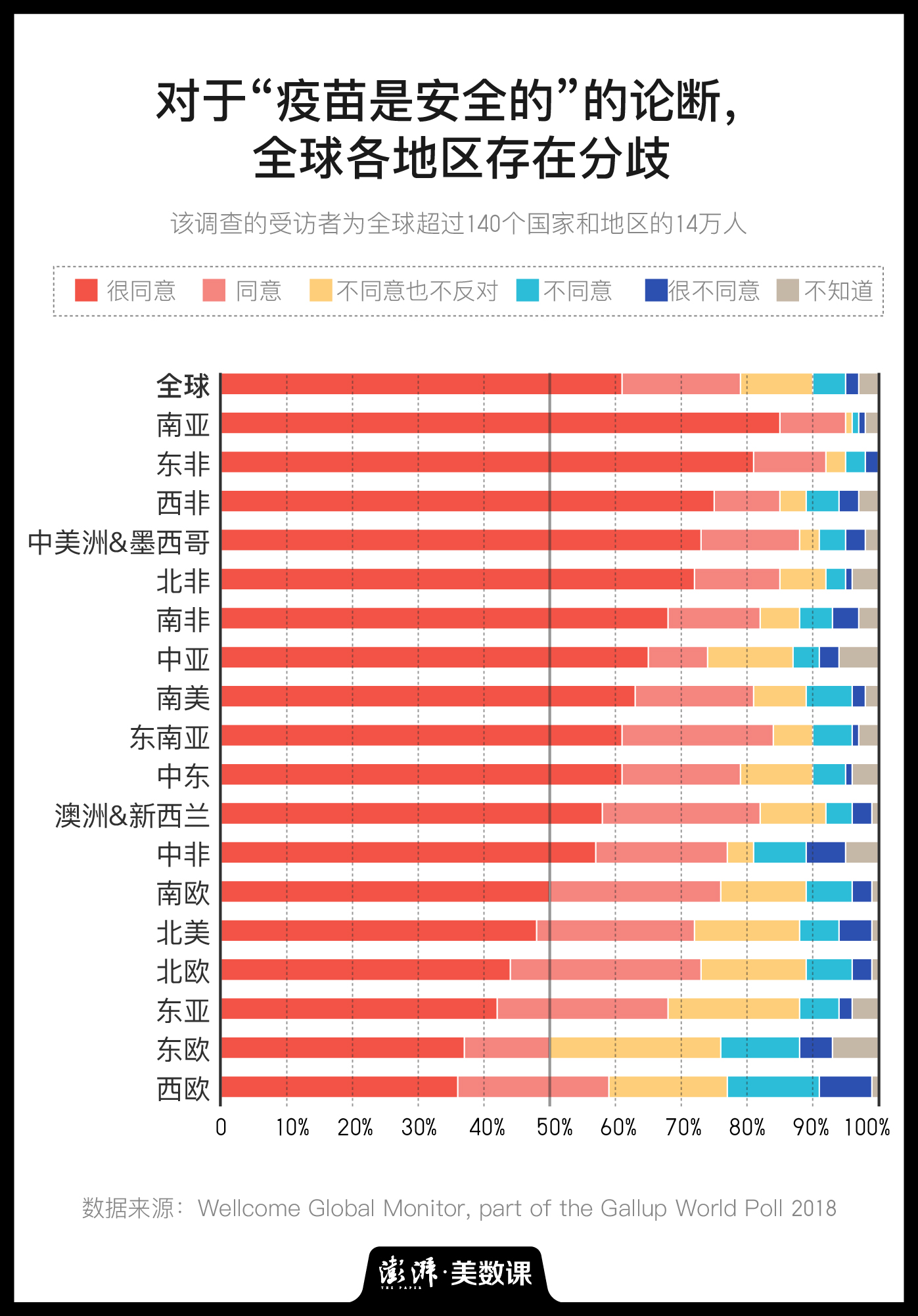

“疫苗犹豫”的历史,和疫苗发展史一样悠久。2019年,世界卫生组织曾将“疫苗犹豫”列为全球健康面临的十大威胁之一。它的拥趸遍及全球,在西方社会尤甚。

是什么导致了疫苗犹豫?

18世纪90年代,英国医生爱德华·詹纳发现接种牛痘能帮助人们抵御天花,由此发明了人类历史上第一支疫苗。但天花疫苗并没有立即获得广泛的拥护。

英国讽刺漫画家詹姆斯·吉尔雷,创作了一张漫画质疑天花疫苗的安全性,画中的人们因为接种了牛痘,在手臂、小腿、鼻子等部位长出了牛角和牛毛,面目狰狞。

《牛痘疤算什么? 来试试接种新疫苗的神奇效果!》英国漫画家詹姆斯·吉尔雷绘于1802年。图片来源:wikipedia

对新技术的恐惧开了一道口子,不同的势力争相渗入其中。

宗教界认为接种行为本身就是反上帝的有罪行为,因为疾病是“神用来惩罚罪人的工具”。这种看法从人痘时期就已出现,一些著名的牧师写下相关的讲章并向信众输出观点。英国人踏上北美大陆后,这些讲章也随之传入,北美的反疫苗力量因此发展了起来。

不甘经济利益受损的人痘制造者,也加入了反对牛痘接种的队伍,但他们的力量毕竟有限。

更具威力的是专业人士的论断。英国皇家内科医师学会(Royal College of Physicians)的成员本杰明·莫斯利(Benjamin Moseley)发出骇人听闻的警告,暗示天花疫苗中含有牛性病,人们接种后可能会染上梅毒。

这一争议一直持续到20世纪,直到人们理清,早期因接种疫苗导致的一些病症,比如丹毒、结核、破伤风及梅毒,是因为无法做到无菌消毒,疫苗受病原体污染所致。尽管患病几率非常低,但由问题疫苗引发的偶发事件和无事实依据的流言搅和在一起组成的坏消息,其传播速度、范围和持续时长往往超乎人们的想象。

如果再掺入自由主义的诉求——自己的身体自己做主,对公权力的质疑——为何政府有权力强制人们接种疫苗,地缘政治问题——尼日利亚北部地区普遍认为接种疫苗是西方人为减少当地人口实施的策略,围绕“疫苗犹豫”诞生原因的讨论就会变得愈发复杂。

一些欧洲人也在民调中,表达了拒绝接种或不确定是否接种的态度,这一群体的比例和美国的这份民调十分接近。

一些欧洲人也在民调中,表达了拒绝接种或不确定是否接种的态度,这一群体的比例和美国的这份民调十分接近。 是什么导致了疫苗犹豫?

是什么导致了疫苗犹豫?