△民俗文化馆中摆放的寿宴样品(总台央视记者段德文拍摄) 有记载的沙县小吃品种共有240多种,以扁肉、拌面、蒸饺、炖罐“四大金刚”最为著名。当天,夏茂镇镇长张卫华为总书记作了讲解。

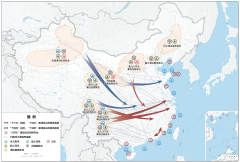

△张卫华镇长(总台央视记者王晓东拍摄) 凭借深厚的饮食文化积累,勤劳的沙县人不仅开出了美食街,也闯出了致富路。如今,沙县小吃从“国民小吃”变身为“世界小吃”,东京、纽约、巴黎等地都有了沙县小吃的门店。

△俞邦村村民在村庄溪流中洗菜。(总台央视记者石伟明拍摄) 这并非习近平第一次关注沙县小吃。1999年3月,他在沙县考察时就曾为沙县小吃支招:“应当认真进行总结,加强研究和培训,深入挖掘小吃业的拓展空间。”这次也并不是习近平首次来夏茂镇。2000年8月,他就曾在夏茂镇与村民座谈。当时他提出,“要找准今后经济发展的支撑点,特别是加强以沙县小吃业为支柱的第三产业,使之成为新的经济增长点。”

△这是正在制作中的夏茂烙粑。当地人做烙粑讲究大而圆,寄托生活圆满之意。(总台央视记者石伟明拍摄) 20多年后,沙县小吃做出了大文章:门店总数达8.8万家,从业者超过30万人,年营业额突破500亿元。

△颇有代表性的几样沙县小吃(总台国广记者李晋拍摄)

△独家视频丨习近平勉励沙县小吃:让小吃产业继续引领风骚 在俞邦村,总书记重点了解推进乡村振兴等情况。乡村振兴有“20个字”的总要求:产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。总书记曾强调:“产业兴旺,是解决农村一切问题的前提。”从去年国内考察时强调的小木耳大产业、黄花菜大产业,到此次考察期间赴武夷山调研茶产业,到沙县关注小吃业,都体现了总书记对于发展壮大乡村特色产业的关切。

△当天在小吃街上和总书记见面的俞邦村村民(总台央视记者许达拍摄) 三明林改:生态美 百姓富 1997年4月,习近平在三明市常口村调研时叮嘱:“青山绿水是无价之宝,山区要画好‘山水画’,做好山水田文章。” 发源于三明的一场改革,成为“青山绿水是无价之宝”这一论断的生动实践。 |